2016年04月25日

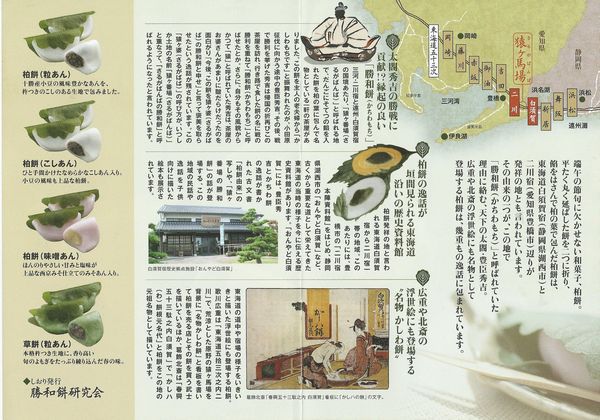

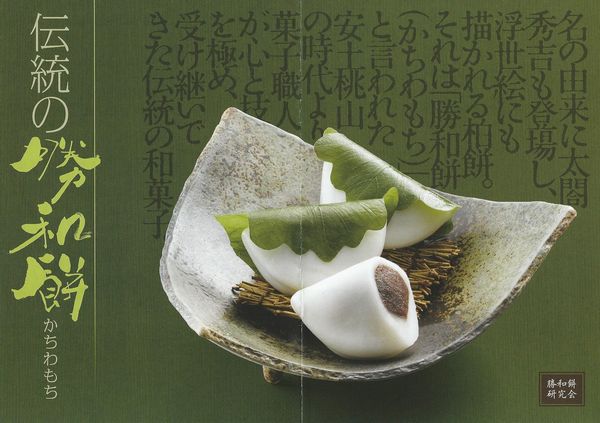

宿場の名物かちわ餅由来期

天正十八年(1590)、その頃、日本統一の覇者であった豊臣秀吉は、ただ一国だけ

どうしても自分に従わない小田原の北条氏直を攻めようとした。

秀吉が大軍を率いて京都を出発したのは、その年の三月一日であったから、

その軍勢が白須賀を通過したのは、春三月のなかば頃であったのでしょうか。

三河と遠州の国ざかいは昔も今も境川で、この小川に架けられた橋を東へ渡れば

いよいよ遠州路です。

ここで東征軍はひと休みすることになりました。

その頃の境川のあたりは猿ヶ番場と言い、猿や猪・鹿・狐の類が何時でも目につく

淋しい野原でありました。

民家は、一軒もなく、たった一棟だけ粗末な造りの茶店が街道に有り、ぢぢ・ばば

二人だけで、街道を上り下りする旅人に、湯茶や団子わらじなどを細々と売って

いました。

老夫婦は国ざかいから二百メートルほど東の境宿村の人で、明るいうちだけ茶店

を開き、夜は村へ帰るのが日々の仕事でしたが、村と言ってもその頃の境宿村は

三十軒足らずの小村で、白須賀の宿場は三キロも離れた潮見坂の坂下に有った

頃のことです。

茶店の土間へつかつかと入ってきた小柄な武者がそれでも身分はだいぶ偉いと

見え、金ピカの鎧に黄金造り太刀を佩き、目の覚めるような猩々緋の陣羽織を

着込んでそりかえっている。

お側の武士が十人ほど、これはまた如何にも強そうな黒ひげ黒川縅の鎧武者で、

陣羽織の大将には誰もがちぢこまって慇懃そのものであるから、小男でも「あれ

が大将だな」と、ぢぢばばにはすぐわかった。

それでびっくりして土間の隅に小さくなって平伏していると、小男の大将が、

「腹がへったが、ぢいさんや、何か食うものは無いかナ」と、にこにこしながら

意外に優しい声で話しかけた。

ぢいさんが恐る恐る「ヘ・ヘエ・・・カ・カ柏もちなら丁度、ゴゼーマスが」と、

小声で答えると、大将は「何、カチワ餅とな、カチワ餅・・・どんな餅か、あるだ

けみんな出せや」と、おっしゃった。

実はぢいさん、カシワ餅と言った心算だったが、歯がみんな抜けていたので、

大将にはカチワ餅と聞こえたらしい。

「ナールほど、これがカチワ餅か。ああうまいぞや」と、仰せの大将が、餅を三つ

も召上った後で、「ウーン、カチワ餅とは勝和餅か、ヤヤ縁起がいいぞ」と大将は

両手を合わせてポンと叩いた。

その拍手の音が、ぢいさんばあさんには、途方もなく大きな音にひびいた。

小男の陣羽織の大将とは紛れもなく、当時天下に勇名をとどろかせた太閤秀吉公

その人であった。

上機嫌の上にも上機嫌の太閤様から、貴いお墨付けと、ぢいさん・ばあさん是まで

に話は聞いても見たことのない金貨の小判と言う物を頂戴したのはそのすぐ後で、

太閤様の軍勢は、半刻(一時間)ほどお休みのあと、威風堂々と街道を東へ

向かって進軍して行かれた。

ぢぢ・ばばの二人は、やがて茶店を他人に譲り、新しい家屋敷を買い求めて幸福な

余生を送ったそうですし、またお墨付けは境宿の跡見家で代々大切に保管していた

が、百年程たって、大火事の類焼で焼けてしまったと言うことです。

秀吉公ゆかりの勝和餅は、それ以来評判が次第に高くなり、白須賀宿の名物と

なったが、当時この宿場に限って、カシワ餅をカチワ餅と呼び、今も湖西市白須賀

の和田屋で、その独特の技法を伝えてます。

この餅、蜀黍(もろこし)の皮で蘇鉄餡を包み、柏の葉でくるむことは通常の柏餅

と同じです。

四百年前の当時は、砂糖は極めて貴重で、余程高貴の人以外は、口にすることが

出来なかった。

蘇鉄餡は蘇鉄の実を粉に碾き、これを充分に練り、蒸して餡とした。

多少の苦味と渋味があるが、柔らかな甘味があって香ばしい。

もろこしの粉をよく練り、手の平で薄く円形にひき伸ばし、この中に餡を包み込み、

柏に葉でくるんでもう一度蒸したのが勝和餅で、その味は素朴そのものと言ったら

よいでしょう。

話は変わりますが、太閤様ご下賜の御墨付を秘蔵として居られたのは湖西市境宿

の跡見家、当主跡見仁様で、御墨付ではないが、勝和餅の由緒に関する江戸期の

古文書を掛軸として秘蔵せられる。

尚、境宿町内の中老と青年たちで結成する組織が現存し、それは氏神の祭礼や

奉仕活動その他で活躍する。

この組織を勝和連(しょうわれん)と呼びますが、ここにもカチワの名が連綿と

して受け継がれています。

※参考文献:「湖北・湖西の民話と史話101話より

本文中の湖西市白須賀の和田屋さんは現在、勝和餅の販売はしてませんが、

湖西市鷲津の「和菓子店ひので軒さん」に受け継がれてます。

笑顔の太閤殿下(店主)がお待ちしてますよ!

Posted by 鈴木@SHOPS案内人 at 20:01│Comments(0)

│★南浜名湖の民話