2024年11月04日

紫式部と石山寺

石山寺に籠った紫式部は、中秋の名月の美しさに感動して、かの有名な「源氏物語」

を書き起こしたといわれています。

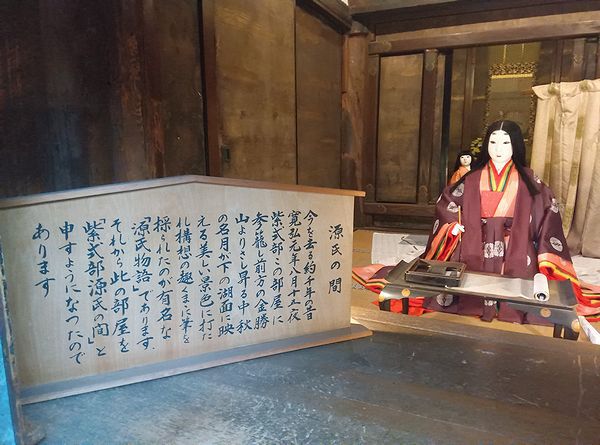

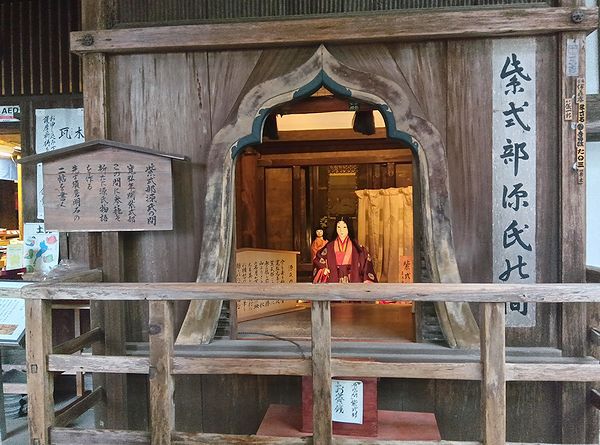

本堂の一隅にある参籠室は、今も「紫式部の源氏の間」と呼ばれ当時の模様をその

ままに残されています。

今から千年ほど昔のこと。

一条天皇の伯母君にあたる選子内親王は、「何か良い書物はないものか」と、常々

思われていました。

その頃世間では清少納言の書いた「枕草子」が大変評判になっていたのです。

そこで選子内親王は「枕草子」に劣らぬ良いものはできないものかと考えられて、

紫式部に物語を書くよう頼まれたのです。

京の都に近かった石山寺は、貴族、庶民を問わず、石山詣が盛んに行われていました。

信仰心の篤い紫式部も、石山観音の力を授かろうと石山寺に籠ることにしました。

寛弘元年(1004)の八月の十五夜のこと。

石山寺の前方にある金勝山から差し昇る中秋の名月が湖面(現在の瀬田川で当時は

琵琶湖の一部)に映つっています。

さざ波がたって金波銀波にくだける美しい景色を眺めているうちに、紫式部の頭の

中に「源氏物語」の構想が浮かんできました。

それからおよそ十年もかかって「源氏物語」は完成したのです。

この後、石山の秋の月は、風光明媚な近江八景の一つとして数えられるようになり

ました。

これにちなんで石山寺では、毎年境内で「名月紫式部祭」が催されます。

お茶会や「紫式部の舞」という舞踊や音曲が奉納され、まさに平安時代さながらの

優雅な雰囲気に包まれています。

※観音霊場・西国三十三所の昔話より

Posted by 鈴木@SHOPS案内人 at 03:45│Comments(0)

│西国三十三所観音霊場