2014年09月03日

お寺(仏教)と落語の意外な関係②

格調高く講釈する修学僧と、カジュアルな説教師では両者の格差が

存在したようであるが、もちろん民衆の圧倒的な人気を集めたのは、

どちらかであったかはいうまでもない。

仕様はどうであれ、ありがたい教えも人々の琴線に触れてなんぼ。

ちなみに、清少納言の随筆「枕草子」には説教師のことが述べられ

ているくだりがある。

そこには、女性たちが着飾って法座に集う様子など、ともに「説教の

講師(こうじ)は顔よき。講師の顔をつとまもれへたるこそ、その説く

ことのたふとさもおぼゆれ」と記されている。

要するに「説教師が男前だと、そのお話も、尊く感じられるよねぇ」と

いう理屈です。

平安時代中期において、すでに落語に通じるような娯楽性も、かなり

高いものであったとうかがえます。

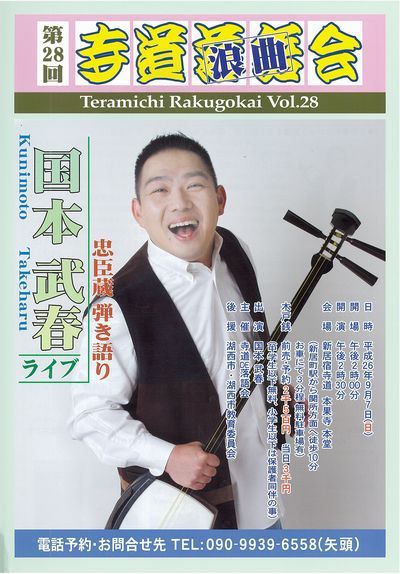

新居宿寺道の本果寺で開催される第28回寺道DE落語会、今回の出演者

は浪曲師の国本武春さん。

武春さんは、NHK・Eテレの「にほんごであそぼ」に出演でお馴染みです。

ロックを取り入れた弾き語りスタイルを確立した国本さん自ら三味線を奏で

ながら「忠臣蔵弾き語り」を演じます。

前売り2,500円(当日3,000円)中学生以下無料。

詳しくは、「寺道DE落語の会」事務局矢頭さん(090-9939-6558)

E-mail yatou810136@yahoo.co.jp

までお問合せ下さい。